從工具到中樞:機器視覺如何穿越產業轉型深水區

周期已變,邏輯需新。

機器視覺行業的“高速增長期”已然過去。下游投資趨緩、競爭格局收緊、方案落地難復制,曾被寄予厚望的“智能視覺”技術在不少場景里,反而成為部署和維護的“難點”。但我們始終相信,周期變化不是衰退的信號,而是技術、產品和產業組織方式重塑的起點,就像經濟學中的康波周期,當下機器視覺乃至整個工業自動化都處于“新筑基期”。

正如海康機器人副總裁張文聰所言:“機器視覺行業的發展,正在從爆發式增長階段進入到深水區,需要更長期主義的判斷與能力準備。”他指出,從2000年機器視覺進入中國,到2012年前后的產業啟動,再到2014年海康機器人正式入局,可以說趕上了國產化替代與應用爆發的“雙輪驅動期。

海康機器人副總裁張文聰

而在5月13日,海康機器人在深圳舉辦的2025年機器視覺新品發布會為我們提供了一個新的觀察樣本。與其說這是一次產品發布會,不如說是一場關于“機器視覺產業未來方向”的深度探討。從行業認知、技術布局,到生態思維與應用落地,海康機器人的戰略變動值得行業共同思考。

一、機器視覺價值正重構,從制造工具走向產業中樞

當前,機器視覺正從感知部件轉型為工業系統的智能前端。它不再只是被動執行某一固定任務的模塊,而是貫穿產品從設計、制造、檢測到流通全流程的感知與判斷核心。

對制造業而言,機器視覺的重要性在于它已成為實現智能制造“四化”——數智化、柔性化、精益化、綠色化的關鍵技術。海康機器人副總裁張文聰指出:“視覺技術從0到1最重要的突破,不是圖像分辨率的提升,而是它對生產系統結構的重塑能力。海康機器人強調視覺技術已從“檢測段”向“控制段”延展,變成自動化決策的關鍵驅動。”

在機器人產業鏈中,視覺賦予了機器人更高的柔性與精準度。特別是在異形件上下料、焊接引導、多批次兼容等場景中,3D視覺系統與關節機器人協同,使得原本只能“編程執行”的機器人,逐步具備“感知調節”的能力。

值得注意的是,張文聰也提醒,視覺價值的釋放不是一蹴而就的,需要系統化的產品能力、算法體系、工程交付與生態聯動。否則,機器視覺最終仍舊停留在技術演示階段,而非工業價值階段。

工控網認為,機器視覺正從能力模塊上升為生產邏輯的組織部分,其在制造系統中的角色正在發生質變。誰能將視覺能力嵌入到產業鏈的控制邏輯中,誰就擁有了未來制造的話語權。

二、破局之道,技術必須走向系統深水區

我們先來看一組數據,2014年,全行業工業相機出貨量僅50萬臺,國產化率不到20%;而到了2024年,整體市場出貨量已達250萬臺,國產化率超過75%,其中海康機器人占據近一半。

可以看出,海康機器人依然保持行業領先,但是作為機器視覺頭部企業的海康機器人本次發布會給我們最大的感受是要“變”。那么,為什么它要“變”?

再來看一組數據,近三年,機器視覺行業增速明顯放緩。2021年行業增速一度超過40%,但到2023年僅有8%左右,2024年仍呈下滑趨勢。而且,疊加當下經濟結構的調整和下游新能源、紡織、石油化工等產業升級的陣痛,市場增量增速較慢,競爭反而聚焦于存量市場,這也是市場競爭愈發激烈的核心原因,這種背景下,企業的戰略轉型已非選擇題,而是生存必答題。

伴隨行業快速成長而來的“結構性”挑戰早已顯現:客戶需求不斷精細化,項目可復制性差、實施周期長、整體交付成本高。機器視覺行業不缺方案,不缺演示,不缺客戶,但缺的是大規模工程化復制的能力。

此次發布會,海康機器人多位產品線負責人從不同維度交出了他們的“破局之道”。

海康機器人標準產品線總監張振華在演講中表示:“進化,永不足夠。相機不能只是‘能用’,還要‘好用’、‘即用’、‘多場景適配’。”在他帶來的第三代工業相機CT系列中,我們看到的不僅是帶寬、功耗、圖像質量等參數升級,更是一次從單一產品向平臺化系列的躍升——Mini、Base、Pro、Max不同版本對應不同防護等級、鏡頭控制、接口集成能力,配合ISP模塊和溫控策略優化,真正實現從硬件結構到應用層的全面適應。

另外,海康機器人智能產品線總監呼志剛所主導的AI戰略,也體現出從技術突破走向工程落地的思維。工業視覺對AI的真實訴求,從不是炫技,而是高效、可靠、低成本的部署與迭代。他提出:“深度學習不是萬能,但大模型+邊緣學習可以組合出更接地氣的能力。”在通用識別任務上,海康機器人基于Transformer架構打造的大模型體系,已實現OCR、讀碼等任務的開箱即用;在多變場景下,邊緣學習技術可利用極少樣本快速在現場端完成訓練與優化。

更關鍵的是,海康機器人還打造了一整套從數據采集、標注、訓練、模型轉換到推理部署的AI全流程平臺體系。這不僅降低了AI使用門檻,更實現了模型遷移、數據閉環與平臺復用的三重價值,使工業AI可擴展性與經濟性并重。

可見,工業視覺進入工程化競爭階段,單點性能已不再是核心競爭力,真正決定項目成敗的,是系統的“部署效率、調試便捷性、維護成本與方案復制力”。AI需要平臺化工具鏈,3D則需要全鏈條交付體系。兩者殊途同歸,目標都是把難活做簡單,把復雜變可復制。

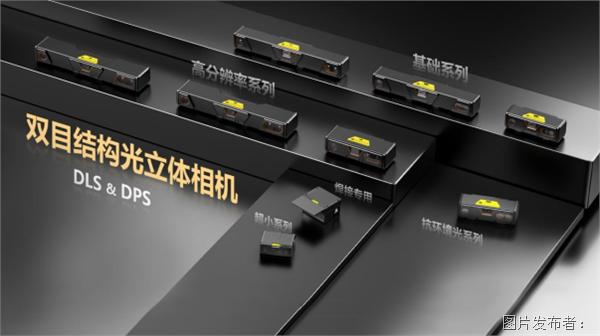

在3D視覺領域,海康機器人3D產品線總監王春茂展示了從“可用”向“可部署、可復制”轉變的路線圖。比如新一代Ultra系列立體相機,在5MP分辨率下兼顧視野與深度精度,專為電芯抓取、汽配件測量等兼具大面幅與精度要求的場景設計;焊接專用相機DPS250P則集成電動翻蓋機構,自帶控制邏輯、無需外設氣管,大幅提升了3D系統在復雜工況下的部署便利性與可靠性。

不僅是硬件優化,海康的RP機器人視覺引導平臺也在軟件層面完成“算子化+可視化”升級,從點云處理、軌跡規劃、位姿融合到仿真驗證,實現了3D系統的工程部署模塊化拼裝,大幅降低項目交付周期。

從這組立體的產品演進中可以看到,海康機器人選擇的路徑不是性能堆疊,而是系統能力打磨,不是“更高更強”,而是“更穩更快更易用”。同時,筆者認為,真正突破行業“同質化競爭”的,不是把相機做得更貴,而是把復雜方案做得更可復制。海康機器人在AI、3D、標準產品上的系統性打磨,是一種面向未來的工程規模思維,而非傳統產品思維。

三、生態協同,是穿越周期的核心“基礎設施”

技術演進能推動階段性突破,而生態協同能力,則決定工業企業、尤其是頭部企業能否持續穿越產業周期。這在機器視覺行業尤為重要,因為這一領域不僅跨設備、跨算法,更橫跨行業、行業間差異巨大,碎片化與復雜性并存。

對此,海康機器人選擇用開放平臺思維構建生態。在軟硬件體系之外,逐步搭建“平臺-開發者-用戶-場景-教育”的多層連接網絡。

呼志剛提到,海康機器人內部已構建出“VM算法平臺 + AI訓練平臺 + 智能硬件”的生態閉環,用戶既可以使用深度優化的視覺算子,也可按需接入大模型能力,最終實現“應用開發→模型部署→場景迭代”的低成本閉環。而在開發者端,海康機器人通過VM的可視化流程圖、智能助手、模塊化封裝等機制,使得非算法工程師也能快速上手,極大拓寬了生態觸達深度。

更具示范意義的,是海康機器人在產教融合與頭部用戶共建方向的深入布局。“啟智杯”機器視覺設計大賽,連接了高校、研究所、工程應用單位,形成了視覺技術從教育、研發到產業的完整生態鏈路;而與長安汽車聯合打造的工業AI創新中心,已在焊裝、沖壓、電池線、總裝等多個產線全面部署,打通了視覺+機器人+平臺系統的閉環體系,正成為行業參考模板。

當然,由于需求的快速變化,碎片化的工業場景愈來愈多,而“生態力”將決定碎片化下的“擴展力”。機器視覺企業能把技術變成平臺,把平臺連接用戶,把用戶反哺產品的企業,才能真正跨越產業周期的起伏,成為產業變革的組織者。對此,張文聰表示:“生態不是錦上添花,而是系統復制的起點。我們更愿意做能力的‘分享者’,而不是應用的‘壟斷者’。”

工控網點評:視覺系統企業,正在走向產業組織型角色

觀察海康機器人的這次發布會,我們看到的不是單點突破,也不僅是某個相機或平臺的新技術,而是一種組織復雜性的能力、一種應對系統變化的路徑構建。

當技術紅利漸趨平緩,產品競爭走向飽和,機器視覺企業若仍停留在“相機性能”“算法精度”“部署數量”的淺層邏輯中,終將陷于“項目型增長陷阱”。

相反,像海康機器人這樣,從產品到平臺再到生態進行全棧式系統布局的頭部企業,已經開始向產業組織者身份轉型。他們不只是提供“好用的產品”,更在構建“好復制的能力”“好合作的生態”,最終讓機器視覺成為產業智造的基礎設施。

而這,正是機器視覺進入下一個周期的關鍵拐點。

提交

數字化巡演丨風起金陵岸,群英論“數”時

CIBF 最“熱”展位:通快一站式解決方案加速電池制造效率

傳感器行業“隱形冠軍”召集令!維科杯·OFweek 2025傳感器行業年度評選等你報名

馳田汽車 × 金蝶云·星空:一體化平臺重構業務協同鏈,驅動隱形冠軍數字蝶變

誰將成為行業榜樣?維科杯·OFweek2025中國工業自動化及數字化行業年度評選等您來參與!

投訴建議

投訴建議